地学基礎③:地震

🌍1. 地震とは

地震とは、地下の岩盤(岩石)が破壊され、断層がずれて起こる揺れのことです。

- 岩石に力が加わり続けると、限界を超えたときに破壊(断層運動)が起きて地震が発生します。

- 地震が発生する場所を震源(hypocenter)、地表で真上にあたる地点を震央(epicenter)といいます。

前震・本震・余震

地震は近い場所や近い時間に群れて発生することが多くあります。もっとも大きい地震を本震(mainshock)、本震以前の地震を前震(foreshock)、後に起こった地震を余震(aftershock)といい、余震の発生領域を余震域といいます。

📈2. 地震波の種類

地震が発生すると、地下から地震波(地震による振動の波)が発生して四方に広がります。

主に以下の2種類があります。

| 地震波 | 種類 | 媒質 | 特徴 | 速度 |

|---|---|---|---|---|

| P波(Primary wave) | 縦波 | 固体・液体・気体 | 揺れが小さく、先に到達 | 速い(約6~7 km/s) |

| S波(Secondary wave) | 横波 | 固体のみ | 揺れが大きい、後から到達 | 遅い(約3~4 km/s) |

- P波:押し引きの揺れで、人が感じる前に観測される

- S波:横にゆれる大きな揺れで、人が強く感じる地震動

📈3. 初期微動と主要動

- 初期微動:P波による小さな揺れ

- 主要動:S波による大きな揺れ

図:地震計で観測された地震動(出典:Wikipedia)

→ この2つの到着時間の差を「初期微動継続時間(P-S時間)」といい、震源までの距離を求める手がかりになります。

大森公式と震央・震源推定

初期微動継続時間 \( T \)(単位:秒)は、震源距離 \( D \)(単位:km)に比例します。そのため、以下の関係式が成り立ちます。 \[D = kT\] ここで、\( k \)(単位:km/s)は 大森係数(Omori coefficient)と呼ばれ、地震波の速度に依存するため、地域ごとに異なります。この式は、大森公式(Omori formula)として知られています。

3つの観測点で初期微動継続時間を調べれば、震源を決定できます。

- 震央の推定:観測点を中心に震源距離を半径とする円を描く。3つの観測点から描かれる円が交わる点が震央(O)である。

- 震源の深さの推定:震源距離を斜辺、震央距離を一辺とする直角三角形を考えると、のこりの一辺が震源の深さとなる。

🧮4. 地震の規模と強さ

(1)マグニチュード(M)=エネルギーの大きさ(絶対値)

- 地震そのものの規模(エネルギー)を表す

- 1上がるとエネルギーは約31.6倍

- M8.0の地震は、M7.0の10√10倍のエネルギー

(2)震度=ある場所での揺れの大きさ(相対的)

- 気象庁震度階級(日本):0〜7(10段階)

- 地震計によって自動計測・公表される

(震度5弱、震度5強、震度6弱、震度6強などに分かれる)

🏔5. 断層と地震の発生

断層と褶曲

地下の岩石に力が加わると、大きく分けて断層と褶曲の2つの変形が生じます。

- 断層(Fault):岩石が破壊され、ずれ動いてできる面。地震の多くはこの断層のずれによって発生します。

- 褶曲(Fold):岩石が破壊されずに、波打つように曲がってできる構造。地層が圧縮されることによって生じます。

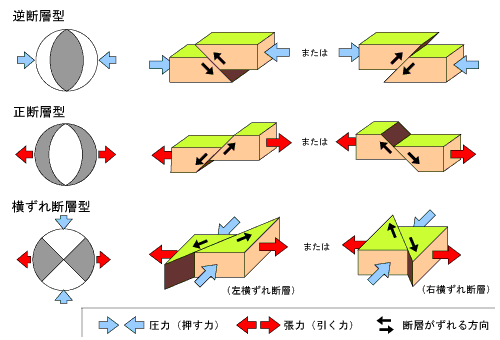

正断層・逆断層・横ずれ断層

| 種類 | 発生条件 | 見た目・特徴 |

|---|---|---|

| 正断層 | 引っ張る力(引張応力) | 上盤が下がる |

| 逆断層 | 圧縮する力(圧縮応力) | 上盤が上がる(海溝型地震など) |

| 横ずれ断層 | 横方向の力(剪断応力) | 横にずれる(プレート境界に多い) |

※地震はプレートの境界、または内部の断層でよく発生します。

図:発震機構解と働く力の向き、断層の動きの図(出典:気象庁 / JMA)

📍6. 地震の発生場所とプレート境界

日本周辺は4つのプレートがぶつかり合う場所であり、地震が非常に多い。

- ユーラシアプレート

- 北アメリカプレート

- 太平洋プレート

- フィリピン海プレート

主な地震のタイプ

| タイプ | 発生場所 | 特徴 |

|---|---|---|

| プレート境界型地震(海溝型地震) | プレート境界(海溝、トラフなど) | 沈み込むプレートと上のプレートとの固着によってひずみが蓄積し、開放されることで発生。M8級以上の巨大地震が多い。津波を伴いやすい。 |

| 大陸プレート内地震(直下型地震) | 大陸プレートの内部にある活断層 | 浅い震源で発生することが多く、震源直上では大きな揺れとなるため被害が大きい。阪神・淡路大震災など。 |

| 海洋プレート内地震 | 沈み込む海洋プレートの内部 | 海溝から沈み込む方向に向かって震源が徐々に深くなるように地震が発生する。地震が発生する面は深発地震面(和達-ベニオフ帯)と呼ばれ、深さは700kmに達することもある。 |

異常震域

深発地震が発生すると、地震波は沈み込むプレート内に閉じ込められる傾向があり、震央よりも沈み込む海洋プレートに近い場所で大きな揺れが観測される異常震域(region of abnormal seismic intensity)が起こることがある。

🚨7. 地震による被害と津波

地震による主な被害

- 建物の倒壊:特に古い耐震基準の建物や地盤の弱い場所で発生しやすい。

- 火災:電気系統のショートやガス漏れなどにより発生。阪神・淡路大震災でも大きな被害をもたらした。

- 液状化現象:水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震の揺れによって液体のようにふるまう現象。建物の沈下や傾斜、マンホールの浮き上がりなどが起こる。埋立地などで発生しやすい。

- 土砂災害:山間部などで、がけ崩れや地すべり、土石流などが発生する。

津波

プレート境界型地震など、海底で大規模な断層運動(地殻変動)が起こると、海水全体が持ち上がったり沈み込んだりして、大きな波が発生します。これが津波です。

- 津波は沖合では波高が小さいですが、速度が非常に速く(ジェット機並み)、陸に近づくにつれて水深が浅くなるため、波高が急激に高くなります。

- 強い引き波の後に押し波が来る特徴があり、繰り返し襲来するため非常に危険です。

- 東日本大震災(2011年)では、巨大津波が広範囲に甚大な被害をもたらしました。

📢8. 地震の予知と観測

(1)地震計

- P波・S波を記録し、震源の決定・マグニチュード算出に使う。

(2)緊急地震速報

- P波をとらえ、S波が来る前に警報を出す(ほんの数秒〜数十秒)。

- 震源近くのP波から震源情報を即時に決定し、震度分布を予測するものと、強い揺れが観測された地域の周囲で同様に強い揺れが観測されると想定し、揺れを予測するもの(PLUM法)がある。

受験チェックポイント ✅

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| 🔲地震波の種類 | P波(縦波・速い・小さい揺れ)/S波(横波・遅い・大きい揺れ) |

| 🔲震源と震央の違い | 震源:地下の破壊点、震央:地表の真上 |

| 🔲初期微動・主要動 | P波:初期微動/S波:主要動 |

| 🔲大森公式 | 初期微動継続時間と震源距離の関係 ($D=kT$) を理解しているか |

| 🔲断層の種類 | 正断層・逆断層・横ずれ断層の力関係 |

| 🔲褶曲とは | 岩石が破壊されずに波打つように曲がる変形 |

| 🔲マグニチュードと震度 | M:地震の規模(エネルギー)/震度:地点の揺れの強さ |

| 🔲日本のプレート | 4枚のプレート境界(太平洋・フィリピン海・ユーラシア・北アメリカ) |

| 🔲プレート境界型地震(海溝型地震) | 発生場所、特徴、M8級以上、津波の危険性 |

| 🔲大陸プレート内地震(直下型地震) | 発生場所、特徴(浅い震源、大きな被害) |

| 🔲海洋プレート内地震と異常震域 | 深発地震面と、異常震域の発生メカニズム |

| 🔲前震・本震・余震 | それぞれの定義 |

| 🔲地震による主な被害 | 建物の倒壊、火災、液状化現象、土砂災害 |

| 🔲津波の発生原理と特徴 | 海底の地殻変動による発生、沖合での速さ、沿岸での波高の変化 |